黄岩沙埠窑址群考古调查与发掘的主要收获与认识

谢西营

(浙江省文物考古研究所)

台州地处东海之滨,北接宁波,南邻温州,西邻丽水、金华。台州地区的瓷窑址分布范围很广,地域内制瓷历史可上溯至东汉时期,繁盛于东晋、晚唐和北宋中晚期。考古调查资料显示,台州地区唐宋时期的窑业遗存主要分布于临海、温岭和黄岩地区,其中临海地区以五孔岙、王安山、西洋里、许市窑址为代表,温岭地区以下圆山窑址为代表,黄岩地区以沙埠窑址群为代表。

截止到目前,对于这一区域内唐宋时期窑址的考古工作主要为考古调查,仅黄岩沙埠窑址群做过系统区域性考古调查和阶段性考古发掘工作,其它区域尚未进行过系统考古发掘工作。以下将结合最新考古资料对黄岩沙埠窑址群考古调查和考古发掘的主要收获进行讨论。

一、黄岩沙埠窑址群早期考古工作历程

文物考古工作者对于这一区域窑址考古调查工作始于1956年。

1956年,浙江省文物管理委员会对黄岩秀岭水库六朝墓葬进行考古发掘时,当地群众反映沙埠乡珊溪村一带存在青瓷窑址,待墓葬发掘工作结束后冯信敖、金祖明等先生开始对这一区域内窑址进行实地调查,共发现窑址8处,分别为竺家岭、牌坊山、瓦屑堆、金家岙、下山头、双板桥、俞成庙和麻车窑址,并根据器物特征将其归属于越窑系统,时代暂定为五代或宋代 [1] 。1958年,牟永抗先生又于麻车村磁山上发现一处窑址。

20世纪80年代浙江省文物考古研究所牟永抗、王明达等先生曾先后对沙埠窑址群进行实地考察。1989年浙江省文物考古所任世龙先生带队赴黄岩对沙埠窑址群进行了专题调查,并据调查资料将该区域内的窑业历史划分为二期三段,并将其特征归纳为“早期制品多素面,底足为玉璧形浅宽平底,用泥点支烧;后期逐渐流行刻划花装饰,器皿的形制及刻划花纹样技法明显地仿金银器风格”,并将其窑业技术与龙泉窑和耀州窑进行对比[2] 。之后金祖明先生结合早期窑址调查资料对台州地区的窑业遗存的位置、产品构成、产品外运等方面问题进行了专题梳理[3] 。

20世纪90年代,相传在日本、菲律宾、马来西亚等国家先后出土了一批晚唐至北宋时期的青瓷碗、壶等器物标本,经相关学者鉴定认为系沙埠窑产品。为此,1992年国家文物局曾组织的日本、捷克等5国古陶瓷专家专程来黄岩考察沙埠青瓷窑址。

此外当地文物工作者也曾对黄岩地区窑址进行过考古调查,并发表相关调查报告 [4] 。

二、2018年考古调查工作主要收获与认识

2018年9月至10月,为全面了解沙埠青瓷窑址的分布、产品构成、窑业技术与时代等信息,并为制定《黄岩沙埠青瓷窑址2019年考古发掘与保护方案》,浙江省文物考古研究所与黄岩区博物馆联合对沙埠窑址群进行了主动性考古调查工作。

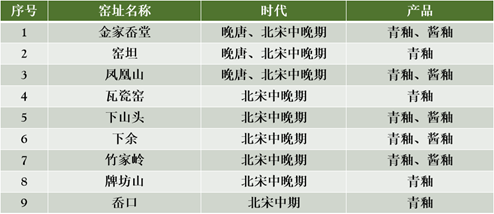

本次考古调查历时2个月,在这一区域共发现窑址点9处(表1),分别为金家岙堂、窑坦、凤凰山、瓦瓷窑、下山头、下余、竹家岭、牌坊山和岙口窑址,其中牌坊山和岙口窑址为本次考古调查新发现窑址点。

表1 沙埠窑址群信息表(2018年调查资料)

调查资料显示,这一区域内窑业生产始于晚唐时期,这一时期的窑址点有金家岙堂、窑坦和凤凰山3处,窑业生产规模较小,产品类型单一,器物仅限于玉璧底碗等器物。

五代至北宋早期的窑业遗存尚未发现。

至北宋中期,这一区域窑业生产达到鼎盛,上述9处窑址点均有烧造,产品器类丰富,可辨器形有碗、盘、执壶、钵、盏、杯、灯盏等,窑具可辨器形有M形匣钵、钵形匣钵、筒形匣钵、圆形垫圈和喇叭形垫圈等。胎釉质量较高,灰白色胎,青釉。器物内腹部及内心处饰粗刻划花卉纹,可辨纹样有蕉叶纹、水波纹等。

北宋晚期,窑业生产仍然繁盛,除岙口窑址以外,上述8处窑址继续窑业生产,产品器类丰富,可辨器形有碗、盘、执壶、盏、杯、钵等,窑具可辨器形有M形匣钵、钵形匣钵、筒形匣钵、圆形垫圈和喇叭形垫圈等。胎釉质量较高,灰白色胎,青釉。碗类产品普遍流行双面刻划花工艺,外腹饰折扇纹,内腹篦划纹或篦点纹;盘类产品内腹及内心满饰花卉纹,间以篦点纹或篦划纹。从窑址现场调查情况来看,装烧工艺基本为单件烧、垫圈垫烧、匣钵装烧。

结合上述调查资料,我们认为,北宋中晚期是沙埠窑址群窑业面貌最为复杂,同时也是最具学术价值的时期。按照文化因素分析方法来看,北宋中期沙埠窑址群的青瓷类产品可归为越窑系,该类产品无论是从器形、纹样,还是从装烧工艺来看,均与越窑核心区(以上林湖为中心)的窑业保持一致 [5] ;酱釉类产品或与同时期定窑酱釉类器物(紫定)存在某种窑业技术交流 [6] 。北宋晚期窑业面貌发生变化,青瓷类产品装烧工艺仍延续之前的垫圈支烧方式,但是装饰技法已演变为双面刻划花(外腹折扇纹,内腹篦划纹或篦点纹),而该类装饰技法为北宋晚期龙泉窑典型工艺 [7] 。同时该类装饰纹样或与耀州窑也存在着某种窑业技术方面交流。

三、2019年度竹家岭窑址考古发掘收获与认识

竹家岭窑址位于浙江省台州市黄岩区沙埠镇青瓷村与廿四都村交界地区,是沙埠青瓷窑址群内最具代表性窑址点之一。为全面了解沙埠窑址青瓷的窑业生产历史与价值,并为考古遗址公园建设提供基础资料,经由国家文物局批准(考执字2019年第198号),浙江省文物考古研究所、北京大学和黄岩区博物馆联合对竹家岭窑址进行了主动性考古发掘,取得了重要收获。

第一,窑炉区域揭露出规模庞大的龙窑窑炉,为浙江地区目前已发掘的两宋时期保存最为完好、结构最为清晰的窑炉遗迹。

窑炉编号Y1,为依山而建的龙窑。除火膛部分为砖砌,整体为匣钵交错叠砌而成,窑墙砖与砖、匣钵与匣钵之间均有黏土粘牢,匣钵内均有粘土及匣钵片填实。现存窑前工作室、火门、火膛、窑室、窑门、排烟室及窑床两侧的柱础石、护墙等组成。保存较好。炉体斜长72.32米,水平长约70.66米,坡度大小前后段不等,前段约11°,中部11-14°,后段约13°。炉体近火膛处宽1.16米,往后逐渐加宽,中段最宽约2.22米,此后又略窄,至后壁变成1.28米。残高0.82米。

第二,废品堆积区揭露出丰厚的地层堆积,出土了大量瓷器和窑具标本,为探索沙埠窑址窑业生产技术提供了充分资料。

结合废品堆积区两个探方的发掘,资料显示,竹家岭窑址瓷业始于北宋中期,终于南宋早期。器物产品以青瓷为主,另有少量酱釉和釉下褐彩瓷器。结合考古地层学和类型学排比,我们大致可以将竹家岭窑址窑业生产历史分为五期,年代分别对应为北宋中期、北宋中期晚段至北宋晚期前段、北宋晚期后段、北宋末期至南宋初和南宋早期。

第一期,青瓷产品面貌与同时期的越窑相似,流行内腹单面粗刻划花,纹样类型丰富,刻划精细,以婴戏纹、凤凰纹、鹦鹉纹最为精彩,装烧工艺主要以垫圈垫烧,匣钵装烧。第二期,青瓷产品绝大部分仍延续第一期风格,但也开始出现双面刻划花器物,其中外腹折扇纹,布局规则舒朗,内腹刻划花,填以篦纹,装烧工艺与第一期相同,以垫圈垫烧,匣钵装烧。第三期,青瓷产品普遍流行双面刻划花工艺,特征与第二期相同,装烧工艺延续上一期。第四期,青瓷产品仍流行双面刻划花,但外腹折扇纹已发生变化,转变为四至六道为一组,对称分布,装烧工艺仍延续上一期。第五期,青瓷产品流行内腹单面刻划花,主要菊瓣纹,装烧工艺仍为垫圈垫烧,匣钵装烧。除上述青瓷产品以外,还发现有酱釉瓷器和釉下褐彩瓷器。其中,酱釉瓷器第一期就已少量出现,一直延续至第三期;褐彩瓷器仅限于第二期。

四、结语

总之,沙埠窑址群是越窑和龙泉窑瓷业技术衔接和过渡的重要地带,是探索越窑瓷业技术南传与龙泉窑瓷业技术渊源的重要地区,同时对于探索北宋时期越窑、龙泉窑、定窑、耀州窑等瓷业技术交流模式与途径具有重要学术价值。

此外,黄岩地处海口,台州湾的海门港自古以来就是台州港的附属港。黄岩地区窑业于晚唐时期兴起在很大程度上是受到瓷器外销的影响。为响应国家“一带一路” 战略,沙埠窑址群在2015年被列入台州地区海上丝绸之路史迹之一。对黄岩沙埠窑址的考古发掘,将会深入对沙埠青瓷的整体认识,可使我们在此基础上对海内外出土的大量青瓷遗存进行甄别与鉴定,为“一带一路”战略的实施提供丰富的基础材料。

[1] 金祖明:《浙江黄岩古代青瓷窑址调查记》,《考古通讯》1958年第8期,第44—47页。

[2] 任世龙:《浙南瓷业遗存类型初析》,载《瓷路人生——浙江瓷窑址考古的实践与认识》,文物出版社,2017年,第190-191页。

[3] 金祖明:《台州窑新论》,《东南文化》1990年第6期,第152—156页。

[4] 宋梁:《黄岩宋代青瓷窑址调查》,《东方博物》2012年第1期,第39—46页。

[5] 谢西营:《北宋中期越窑瓷业技术传播及相关问题研究》,《东南文化》2018年第6期。

[6] 河北省文物研究所等:《河北曲阳县涧磁岭定窑遗址A区发掘简报》,《考古》2014年第2期;秦大树等:《定窑涧磁岭窑区发展阶段初探》,《考古》2014年第3期。

[7] 浙江省文物考古研究所等:《浙江龙泉金村青瓷窑址调查简报》,《文物》2018年第5期;谢西营:《龙泉窑双面刻划花工艺的流布及相关问题》,载《两宋之际的中国制瓷业》,文物出版社,第82—89页。