宋韵黄岩|1000年前,黄岩的民营企业就把产品卖到国外去

一

大约在1000年前,一个秋日晴天,黄岩县城西南30里路的山村附近,升起了一道浓黑的烟柱。

烟柱底下,是一条“龙窑”。龙身长70多米,沿山坡而建,龙头朝下,龙尾巴高高地翘在山坡上。

龙窑身上,有12扇窑门,可容人进出。龙身两边,还排列着一个个“麟眼洞”,供投入松柴。

龙肚子里,塞满了碗、盏、花瓶、香炉等各色各样瓷器的坯体。它们各自被“匣钵”套装着,以隔绝火焰的熏燎。

此时,窑炉正熊熊燃烧。“麟眼洞”透出来的光,像太阳一般炽热。窑炉边,光着膀子的窑工们,不断往洞里投柴,从白天到黑夜,累了,就找人换班。

烧成,冷却。上万个脆响的、明晃晃的瓷器出窑了。大伙将瓷器打包装箱,搬上船,通过水路,运往黄岩城里去,或者直接驶向出海码头。

龙窑下方,有个工作坊,一条流水线紧张忙碌地工作着。师傅们有的拉坯,有的刻花,有的上釉,又一批瓷坯,即将入窑烧制。

这是一家民营的窑厂,产品物美价廉,在市场上很受欢迎,还远销海外。老板今年接到不少订单,窑工们要赶在冬天之前,把订单完成。

事实上,这一带不止这么一家民营窑厂,而是分布着9家窑厂。换句话说,这里是颇具规模的瓷器生产园区。

在北宋中晚期(1023-1127),园区内的窑火最旺,尤其在传统的烧窑季——秋季,9家窑厂同时生产,浓烟弥漫在天空,久久未散去。

然而,到了南宋早期(1127-1164),不知什么原因,当地的窑火尽数熄灭。窑厂倒闭,龙窑也被遗弃,往后数百年的光阴里,被泥土掩盖,从此湮没无闻。

黄岩历代的地方志里,从未提起过这段窑业历史。当地世代居住的百姓,对祖先的烧窑事业,也无太多记忆,只能通过田间地头挖出的瓷器碎片,以及口口相传的民间故事,才依稀可辨当年的盛景。

直到一群考古工作者的到来,这个宋代工业园区的秘密,才逐渐被揭开。他们将园区的遗址命名为——黄岩沙埠青瓷窑址群。

二

故事要从1956年说起。

这一年,黄岩秀岭水库动工,过程中,发现了50多座汉六朝的古墓葬。浙江省文物管理委员会的考古工作者们,对此进行抢救性发掘。

这些古墓中,出土了不少瓷器,有专家提出疑问,这些瓷器会不会是就近生产的?

一旁帮工的老乡说,他的老家,沙埠珊溪村一带,漫山遍野都是瓷片,听老人讲,古时候那里就是烧窑的地方。

老乡的一席话,引起了专家们的兴趣。待秀岭水库的考古发掘完毕后,冯信敖、金祖明等专家来到沙埠,对这一区域的窑址进行调查。

调查结果是,秀岭水库出土的瓷器,并非沙埠制造。因为沙埠的瓷器年代较晚,初步判定为五代或宋朝时期。不过,这次调查也让沙埠窑重新回到人们的视野里。

在沙埠,两位先生共发现8处窑址,分别为竹家岭、牌坊山、瓦屑堆、金家岙、下山头、双板桥、俞成庙和麻车窑址,并根据器物特征,将其归属于越窑系统。

1958年,黄岩籍考古学家牟永抗在麻车村磁山上,又发现一处窑址。到了1963年,沙埠青瓷窑址被公布为浙江省文物保护单位。

上世纪80年代,牟永抗、王明达、任世龙等浙江省文物考古研究所的专家,都对沙埠窑址群进行实地调查。任世龙还将沙埠窑青瓷的特征归纳为,“早期制品多素面,底足为玉璧形浅宽平底,用泥点支烧;后期逐渐流行刻划花装饰,器皿的形制及刻划花纹样技法明显地仿金银器风格”。

在台州本地,也有宋梁、赵安如等文物工作者调查过沙埠窑,并撰写了相关的考古报告与论文。

2019年,沙埠窑升格为全国重点文保单位。同年,经国家文物局批准,浙江省文物考古研究所联合黄岩区博物馆、北京大学、故宫博物院等单位,对窑址群内的竹家岭窑址和凤凰山窑址,开始了主动性考古发掘。

沙埠窑考古现场

三

在沙埠窑主持发掘工作的,是“85后”青年考古学者谢西营。他国字脸,戴副眼镜,说话轻声细语,长年的田野作业,让他晒得黝黑。

自北京大学考古专业硕士毕业后,他来到浙江省文物考古研究所,一头扎进瓷窑址领域,先后到丽水龙泉、慈溪上林湖等地,参与考古发掘。

谢西营在考古现场

沙埠的竹家岭窑址,是他这四年来发掘的重点。一年当中,他有200多天蹲守在竹家岭,手执平头铲,与考古技工、民工们一起,小心翼翼地揭露窑址。

2019年,一条规模庞大的龙窑重见天日——就是本文开头所述的那条。它的炉体斜长72.32米,在两宋时期的浙江地区,目前已发掘的窑炉遗迹中,创造了新纪录。

龙窑两边,窑具、瓷片等废品,堆积如山。古人烧窑,一炉中,产品质量良莠不齐。良品拿出去售卖,极少数精品可以卖出高价,残次品和用剩的窑具,就丢弃在一旁。

古人眼中的废品,却是考古工作者眼中的宝贝。谢西营对废品堆积区做了地层解剖,判定竹家岭窑址瓷业始于北宋中期,终于南宋早期。器物产品以青瓷为主,另有少量酱釉和釉下褐彩瓷器。

![]()

龙窑的剖面

关于瓷窑址的烧造技术,考古工作者会有个基本的判断:假如一个窑址里,全是瓷片,鲜有窑具,证明成品率很低;反之,窑具多,瓷片少,证明成品率高。竹家岭的窑址,就属于后者,这也说明,当年窑工技术之高超。

同样能证明烧造技术的,还有窑炉的规模。

我们知道,只有达到1200度的高温,瓷坯才能烧制成瓷器。古时没有温度计,全凭窑工师傅用肉眼观测火焰的颜色,以此来掌握火候,这是个经验活。

在慈溪上林湖,用于烧造秘色瓷的龙窑,长度为40多米。沙埠窑的龙窑,长度几近上林湖的两倍。炉体越长,意味着内部温度越不好控制。这也越发表明,沙埠窑的“技术总监”,是个经验丰富的老师傅。

四

2021年5月,考古工作者们为这条巨型龙窑遗迹搭建保护棚时,意外地发现,龙窑的西侧,有疑似窑炉窑壁的迹象。

果然,经过数月的发掘,另一条50多米长的龙窑被揭露出来。两条龙窑平行排列,从堆积层来看,西边的龙窑,年代要早于东边这条。

两条平行的龙窑

谢西营猜测,可能是当时,瓷器的市场需求变大,西边的窑炉无法满足生产,窑工们便建起了更长、工艺更先进的东边窑炉。

工艺的推陈出新,在沙埠窑出土的瓷器中,也有所体现。在北宋中期的早段,瓷器多为土窑风格,坛坛罐罐,都是素面朝天,并无花纹装饰,釉色呈土黄色或灰色。到了北宋中期的晚段,一大批越窑风格的瓷器出现了,如孔明碗、执壶、多管灯等,并伴随大量的匣钵、垫圈等窑具,在纹饰和釉色上,质量突飞猛进。

为什么会出现这一现象?谢西营说,这与越窑技术外传有关。北宋中期,以慈溪上林湖为中心的窑业核心区,窑址数量急剧减少。同期,浙江其他地方,却冒出了许多窑址遗存。

当上林湖因为环境恶化、政策改变等因素,不再适合窑业生产,世代以烧窑为生的窑工们,需被迫做出选择,要么改行,要么去外地继续靠手艺谋生。

有一大批窑工,不愿意丢弃老本行,他们离开上林湖,前往浙东、浙南、浙西。沙埠也是落脚点之一,窑工们的到来,提升了当地的烧造技术。

在越窑技术的基础上,沙埠的匠人们,创造出了独特的纹饰。如婴戏纹、鹦鹉纹、凤凰纹等,为沙埠窑之专属,目前国内只此一家。

沙埠窑还出土了一些酱釉瓷器。这种深釉色的瓷器,一般认为是北方定窑的产品,在浙江区域内,此前还从未发现过。酱釉瓷器为何出现在青瓷窑址内?谢西营推测,这或许是南北方窑工们技术交流的产物。

到了北宋中期末段至北宋晚期前段,沙埠窑出现了双面刻划花的瓷器,即内腹刻划花、外腹刻划折扇纹,这是典型的北宋晚期至南宋早期龙泉窑的纹样。由此可见,沙埠窑在越窑与龙泉窑之间,起到了承上启下的作用。

![]()

沙埠窑出土的瓷器

五

好了,我们再来复盘一下,宋代沙埠窑的发展历程。

北宋中期,沙埠的窑业开始兴盛。有人在这里建起土窑,烧制一些日常器物。他们制作完瓷坯后,直接放入窑中裸烧,因此产品质量粗劣。

当上林湖的窑业衰落,大量窑工外流,一部分人来到了沙埠。他们发现,这里瓷土丰富,森林茂密,靠近水路——有材料,有燃料,交通便利,简直是天选之地。

于是,他们留在这里,建起了龙窑,用装烧技术来烧制青瓷——将瓷坯装在匣钵里,再入窑烧制,如此一来,瓷坯无法接触空气,氧化不充分,才会形成青釉色。

沙埠的窑工们,能烧制出漂亮的、带花纹的青瓷用品。这些产品进入市场后,受到消费者的欢迎,很快一抢而空。

见市场反响热烈,窑工们便扩大生产规模。沙埠的龙窑越建越多,也越建越大。最多时,有九处龙窑同时开烧,俨然成为一个窑业园区。

这些“民营企业”,往往受市场导向,市面上什么产品卖得好,就生产什么。士大夫喜风雅,他们就生产篦划纹、莲瓣纹的杯盏;老百姓期盼吉祥如意、多子多福,他们就生产凤凰纹、婴戏纹的碗盘。

![]()

沙埠窑出土的瓷器

他们时刻观察着市场动态,发现北方的酱釉瓷器销量很好,就与北方的窑工交流经验,回来后,他们也在自家窑炉里烧制酱釉产品。

尽管沙埠窑如此辉煌,在黄岩的地方史料中,却无蛛丝马迹的记载。盖因古人认为,烧窑属于末业,无当大雅,根本不值得记录。以上的叙述,全凭考古专家的考证得来。

沙埠的窑火延续了100多年,在南宋早期渐渐熄灭。关于沙埠窑衰落的原因,至今仍是个谜团。而民间,则流传着一个“九龙透天”传说。大致说的是,北宋年间,沙埠有陈氏八兄弟,经营着八个窑。然而,每当烧窑时,八个窑炉,升起了九条烟柱。“九”是至尊之数,陈氏兄弟因此引来杀身之祸。朝廷派兵围剿沙埠,八兄弟投河自尽,当地的窑业就此荒废。乡人同情陈氏兄弟,宋代以后,建庙纪念他们。

这个带有演义色彩的故事,不能科学解答上述谜团,却具有民俗学上的意义。

六

“苍官影里三洲路,涨海声中万国商。”这句宋诗,表达了宋代繁华的海外贸易。

浙江地处沿海,在宋代,即是海外贸易大省,大量的丝绸、瓷器,远销日本、高丽以及东南亚。

那么,沙埠窑有多少产品出口到海外,又流向了哪些国家呢?

金祖明先生在《台州窑新论》中写到,有菲律宾的友人,将该国出土的五件瓷器,赠送给南京博物院作为藏品。他见过这些瓷器的真容,认为从特征看,是沙埠窑的产品。

谢西营则认为,以往对浙江出口的瓷器,大致归为越窑系和龙泉窑系两大类,沙埠窑的产品,北宋中期的风格接近越窑,北宋晚期的风格接近龙泉窑。当专家们到海外参观展览,即便看到了沙埠窑的产品,也仅仅将其归类于越窑系或龙泉窑系产品,而不会深究它们是出自哪个窑口。

“随着考古发掘和研究的不断深入,我相信,未来我们可以绘制出沙埠窑产品在海外的传播路径。”谢西营说。

对于沙埠窑远销海外的问题,不光中国学者在关注,外国的学者也同样在思考。

前不久,我在沙埠采访时,遇到当地居民郑建江。他说,上世纪80年代,一位日本友人来到沙埠,手拿地图,带着翻译,在瓷窑址一带调查。

“那会儿,我只有十几岁,见到外国人新奇,就跟着他们一起探访。”郑建江回忆,“日本人通过翻译告诉我们,他从上海过来,想溯源从中国出口到日本的瓷器,就找到了这里。”三四十年过去,老郑对当时的场景记忆犹新。

据资料显示,1992年,国家文物局曾组织日本、捷克等5国的古陶瓷专家,专程来浙江考察,其间特意考察了沙埠青瓷窑址。

“我们今天讲宋韵,当然也包含宋代时发达的商业文明,沙埠窑的先人们,所展现的推陈出新、走向世界的精神,值得今人学习与发扬。”谢西营说。

沙埠青瓷是黄岩的一张文旅金名片。如今,黄岩正加快建设沙埠窑考古遗址公园,包括青瓷文创园、青瓷产业园、青瓷文化公园、乐稻乡村公园四大板块。

今年下半年,沙埠镇还将举办国潮宋韵文化节,期间将举行沙埠窑龙窑复烧仪式,让熄灭了800多年的古窑火,重新燃烧起来。

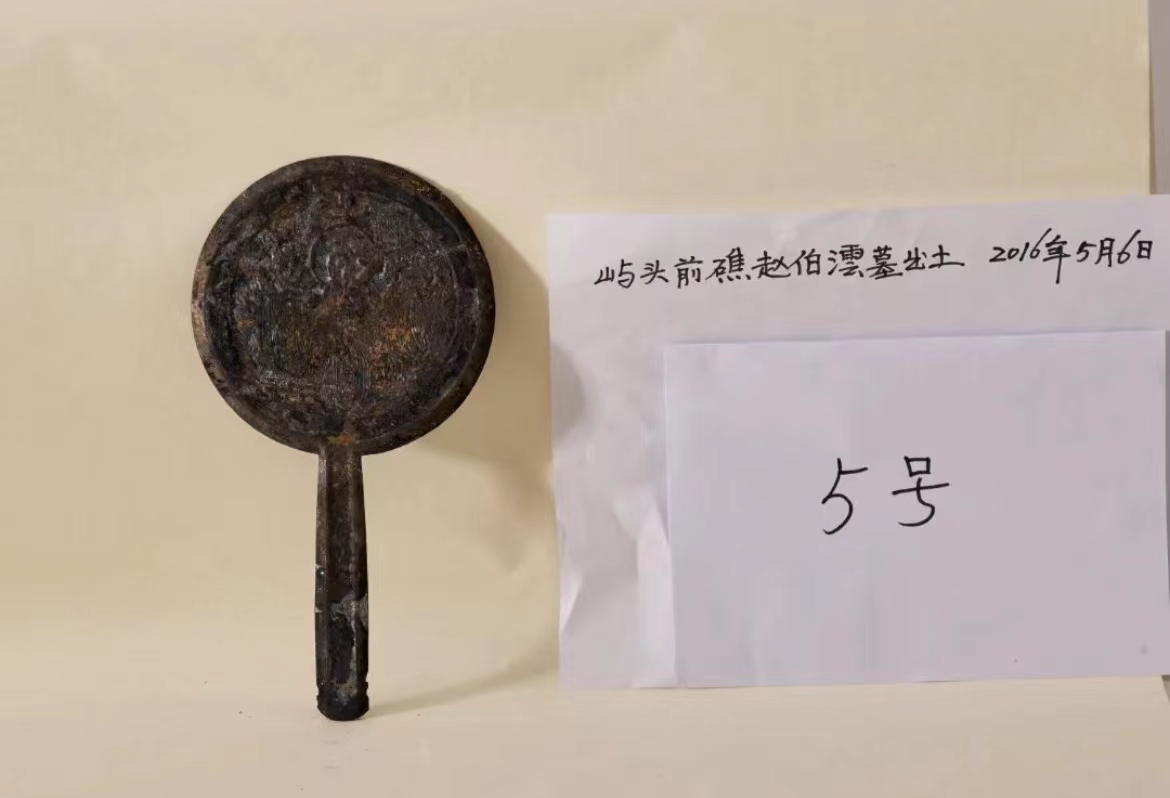

赵伯澐墓77件出土文物,见证一段历史

2016年5月3日起,浙江省文物考古研究所和黄岩博物馆抢救性发掘了南宋赵伯澐墓,到目前为止,共清理出以丝绸服饰为主的五代十国至南宋文物77件。

其中,出土的服饰形制丰富、织物品种齐备、纹饰题材多样、纺织工艺精湛,堪称“宋服之冠”。纵观浙江近年来发现的南宋棺木,保存完好的至今只有武义徐谓礼墓、余姚史嵩之墓、黄岩赵伯澐墓三例,其中赵伯澐墓是唯一未盗的墓例。此外,如此系统的南宋男性(文官)服饰成套出土,在全国范围内也少有先例。

距今800余年的文物“重见天日”,成为宋室徙居、南宋海上丝绸之路贸易等历史的有力见证。棺木洞开,就像打开了宋人的衣柜,宋人的风雅及对衣饰文化的讲究,一览无遗地展现在今人的面前。

墓主其人

六年前的夏天,黄岩区屿头乡前礁村村民在当地发现一处古墓,经考古专家鉴定后,断定墓主为赵匡胤七世孙赵伯澐。

何以确认墓主为赵伯澐,源于墓室右穴妻子的墓志。墓志系赵伯澐亲自撰写,铭文尾处落款“文林郎前平江府长洲县丞赵伯澐”,通过与《黄岩西桥赵氏宗谱》史料进行对比,信息完全吻合,确定发现的这座墓是夫妻合葬的双穴墓,而左穴墓主就是赵伯澐。

据《黄岩西桥赵氏宗谱》记载,绍兴五年(1135),赵伯澐之父赵子英徙居台州府,任黄岩县丞。赵子英安家黄岩,成了黄岩赵氏始迁祖。

黄岩赵氏后代人才辈出:有乾道八年(1172)进士,官太常丞,与朱熹合编《通鉴纲目》的赵师渊;有淳熙十四年(1187)进士,官朝议大夫、直宝章阁,朱熹门人赵师雍;有绍熙元年(1190)进士,官朝奉大夫,朱熹门人赵师夏……据史料记载,朱熹与赵氏家族过从甚密,曾为赵氏宗祠题词:“礼乐诗书科甲第,金枝玉叶帝王家。”

作为皇室后裔,赵伯澐生于绍兴二十五年(1155),曾任苏州长洲县的县令副手,卒于嘉定九年(1216),赠通议大夫,同年与妻子李氏合葬于靖化乡何奥(今前礁村)。

在墓志铭中,可以得知赵妻李氏的父亲李宗大曾任朝散大夫、浙东安抚司参议等职,先祖李迪曾为当朝宰相,“衣冠赫奕,为世名族”。李氏与赵伯澐成亲后,两人育有三男三女,在墓志铭中也流露出夫妻生前感情甚笃。

关于赵伯澐的文字史料,流传下来的并不多。据《嘉定赤城志》记载,南宋庆元二年(1196)孝友桥圮于水,赵伯澐主持重修,筑为五洞,现为浙江省文物保护单位五洞桥。

南宋古墓及墓藏文物,为了解赵伯澐其人提供了重要实证,也成为了解宋代文官生活风貌的窗口与史料补充。冠袍带履的精微之处,皆是展现一个人身份地位、生活方式的线索与证明。

文物探微

开棺之后,除了在墓主的肩膀两侧发现了投龙玉璧与水晶环佩两个挂件,剩下的是大量的丝绸衣物,以及铜镜、香盒等生活用品,随葬的物品称不上奢华。

南唐投龙玉璧

当中的19件衣物,被分作八层穿在赵伯澐身上,其余的都作为随葬品,层层叠叠地置于棺内。一年四季、各种款式的衣帽鞋服,都纳入了内棺长2.14米、棺头宽76厘米、棺尾宽72厘米的棺椁中。

经清理盘点后,发现赵伯澐墓出土丝绸服饰涵盖了衣、裤、袜、鞋、靴、饰品等形制,其中光是上衣就分为圆领衫、对襟衫、交领衫、抹胸等,裤亦有开裆裤、合裆裤、胫衣、裙裤等。丝绸服饰的原料包括绢、纱、绫、罗、绵绸、刺绣等品种。

赵伯澐随身穿着入殓的衣服,除了最外面的一层官服,其余的都是入殓的礼仪性服饰。据介绍,这件圆领素罗大袖衫,是以曲领大袖、腰间束革带为特点的典型官服,也是所有出土服装中相对宽大的一件,总体规格如下:衣长115厘米,通袖长230厘米,袖宽95厘米,袖根宽46厘米,胸宽72厘米,下摆宽96厘米。

当时,这种样式的衣服也称作公服、常服、从省服。宋代的服饰制度已相当完善,并形成了严格的等级制度。古代的官员上朝、办公时,都必须身着官服,穿什么形制、颜色、材质的衣服也都大有讲究。

宋代沿袭传统官服制度的同时,进一步明确等级界限,官员服装中标识身份等级的饰物相较于唐代明显增多,而且根据官职的不同而改变。

文化上的演变,也影响着宋代服饰的审美取向。宋代官服吸收了此前朝代及汉人的服饰形制,形成了合领、交领、圆领、盘领兼有,广袖、大袖、窄袖并行的特色,在赵伯澐墓出土的系列官服中得以集中展现。

受宋明理学“存天理,灭人欲”思想的影响,宋代士大夫整体上追求简朴淡雅、自然闲适的审美格调,总的来说就是推崇一个“雅”字。因此,宋人服装多展现少装饰、素净、高雅的特点。

值得一提的是,赵伯澐过世后,受赠通议大夫封号,相当于四品官的头衔。有文史专家表示,该封号可能只是宗室之胄名义上的福荫,而无实际福禄体现,赵伯澐当时应是以八品官的级别入殓的。

![]()

南宋交领莲花纹亮地纱袍

曾亮相G20杭州峰会的交领莲花纹亮地纱袍,呈深褐色,领口与袖口处衬以宽边的淡黄色素罗,右衽斜襟处有一对用以固定的纽子、纽襻,上有莲花纹样,莲花与莲叶呈“品”字形排列组合,花叶间隙还饰有四片心形叶环供八瓣小花的图案。这种风格典雅的纹样常见于南宋时期的宋服中。

这件纱袍的质地也很有讲究,轻柔透亮,丝薄如空气,历经岁月洗礼却依旧坚韧。作为一件质朴的便装,能让人直观感受到宋人含蓄内敛、注重内在的审美取向。

此外,还有一件宋服备受当时G20峰会嘉宾关注,它是入展中国丝绸博物馆的对襟双蝶串枝菊花纹绫衫。

绫衫呈浅黄色,饰有双蝶串枝菊花纹样,衣领、衣襟、衣袖、下摆等处的沿口都镶有深褐色的衬边,对襟沿口靠近下摆处饰有两条系带。衣长95厘米,通袖长182厘米,袖宽49厘米,是公认的保存最为完好的一件黄岩出土宋服。

绫作为一种在织物表面形成斜纹形态的丝织物,质地轻薄柔软,用于宋服中能凸显飘逸、洒脱的特点。蝶纹与菊花纹作为衣饰的传统纹样,精致且意蕴深刻。

蝴蝶纹最早出现在隋代,到宋代已普遍运用于装饰纹样中,在衣服与瓷器中尤为常见。这件对襟双蝶串枝菊花纹绫衫上的蝶纹形态,一只平展双翅,另一只为翅膀闭合时的单翅侧面,呈现出双蝶相对、竞逐翻飞的情态。

传统的花卉纹样,分为串枝、缠枝、折枝等,这件绫衫的串枝菊花纹,以主要枝梗串连菊花的花头,在纹样的重复连续中,显示出枝梗贯穿相连的气势。

经鉴定,赵伯澐墓出土丝绸服饰的纹样题材主要分为花卉、花鸟、云鹤、杂宝等。其中花卉纹样有莲花、菊花等,花鸟纹样有山茶练鹊、双蝶穿花等,另有杂宝纹样,如珊瑚、万字纹等。

宋代的服饰文化在中国服饰文化史中起到承上启下的作用,以莲花、菊花、蝴蝶等作为服饰图案,既展现了士大夫阶层尚雅的审美情趣,也融合了市民阶层祈愿吉祥、长寿、平安的内心理想。穿不同款式、花纹、材质的衣服,直接展现了每个人不同的审美与气质。

宋服今声

黄岩赵伯澐墓出土的丝绸文物,充分展现了当时丝织工艺水平之高,间接反映了南宋时期浙江丝绸生产贸易之兴盛。当时的桑蚕丝品质与人工技艺,是如今单凭机器运转难以企及的。

据黄岩博物馆馆长罗永华介绍,现在博物馆一楼展出的交领莲花纹亮地纱袍是一件复制品。为什么以复制品展出?主要是因为该服装尺寸特别大,有2.7米多。而现在通用的有机玻璃制作的保护仓,最大的只有2.4米。如专门为其定制开模,成本太高。

这件由中国丝绸博物馆复制的展品,比原文物的质地要厚,看上去不够通透,在陈列时需要在下面垫一层宣纸。“一般工人手工织一天,才能织出7到10厘米长度的原料。复制这样一件文物,人工成本要好几万元,复制过程并不容易,复制品也远不如原品轻薄柔韧。”罗永华表示。

为什么无法织出当时那么薄的质地,根据推测,一是如果用较细的丝,手工织制时就很容易断,二是现在养殖家蚕产出的丝,也不如以前细韧了。

文物复刻难,清理修复也是一项“大工程”。该墓抢救性发掘以来,受到了国内相关文物保护机构的大力支持,多件珍贵文物在中国丝绸博物馆、南京博物院、荆州文保中心等地进行了修复,让尘封已久的文物能在如今焕发光彩。

2016年5月6日,中国丝绸博物馆技术部专家汪自强、周旸等对出土文物进行了应急保护处理。为了充分挖掘赵伯澐墓出土服饰所蕴含的价值,文保工作者采用了科学有效的现代检测手段进行信息采集与分析研究。在揭展前采用便携式高保真扫描仪对尸身整体进行高清扫描、三维记录与CR扫描。

为黄岩文物研究而首次启用的中国丝绸博物馆“天眼实验室”,由208盏LED灯、24台摄像机、7台控制电脑等设备组成,无死角地记录文物揭展过程。同时,将通过数字电影等现代展示形式,提供了解南宋服饰的全新视角,让文物真正地“活起来”。

参考资料:《宋服之冠:黄岩南宋赵伯澐墓文物解读》/张良、《大宋衣冠:图说宋人服饰》/傅伯星、《中国古代服饰史》/周锡保、《华夏衣冠:中国古代服饰文化》/孙机

从黄岩博物馆馆藏文物见宋时美学

黄岩博物馆的8000余件藏品中,宋代文物占据了相当重要的一部分。赵伯澐墓出土的部分衣物及饰物、沙埠窑出土的瓷器、灵石寺塔及瑞隆感应塔出土的佛教类文物等,为我们生动还原了宋人当时的风雅生活,及衣食住行中的生活美学。

器物之雅

宋人追求精致的馔饮文化,与之相关的食具、酒具、茶具等器物也格外讲究。在宋人的餐桌上,盘碗箸碟杯盏等食器一应俱全,一场宋宴下来,桌上的餐具种类往往不比现代少。宋代食器多为制瓷匠人手作而成,每件都自有韵致。

当时的食器,多以素净、淡雅为美。无论是南方的龙泉窑、景德镇窑等,还是北方的定窑、磁州窑、耀州窑等,所制瓷器都以实用简洁为主要特征,顺应了当时崇文尚雅的主流审美。

在文人化倾向显著的宋代,宋人设宴除了皇家宫宴与百姓家宴,很大一部分为文人私宴。文人设宴最紧要的,是要追求格调的高雅,所使用瓷器的品味,很大程度上也代表了主人的品位。

纵览黄岩博物馆藏的食器,仿佛置身于那个饮酒当歌、吟诗作乐的风雅时代。

北宋沙埠窑牡丹纹青瓷孔明碗

馆藏的北宋沙埠窑牡丹纹青瓷孔明碗,1986年于沙埠金家窑出土,属国家一级文物。其通体施青釉,釉质光亮明澈,玻璃质感较强,胎釉结合致密。外壁饰有菊瓣纹一周,内心为冰裂纹及划花篦纹,口沿处还有5朵装饰性小花。整体造型素雅,符合宋代食器的尚雅审美。

北宋沙埠窑莲花纹青瓷执壶

国家二级文物北宋沙埠窑青瓷执壶,与国家三级文物北宋沙埠窑莲花纹青瓷执壶,在宋代时是用于宴饮的酒具,整体造型相似,在细节上却又有所区别。

除了设宴饮酒,宋代文人还有举办茶会、茶宴的习惯,形成了颇具时代特色的茶文化。宋人喝茶也有讲究,需要将茶饼碾成茶末置于茶盏中,再以汤瓶煮沸水冲点,以茶筅在茶盏中回环搅拌,最后配上盏托饮茶。在沙埠窑出土的青瓷茶盏、青瓷茶托,也在馆内展出。

焚香以求雅韵,也是宋代文人生活的日常,读书、写诗、宴客、会友都离不开它。宋人大多使用小型香炉焚香,其常见样式有莲花香炉、球形香炉、三足香炉等。

据介绍,黄岩灵石寺塔曾于1987年出土一件北宋沙埠窑青瓷香炉,是当时越窑秘色瓷的代表作,属国家一级文物。香炉整体呈球形,炉盖以三瓣卷叶缠枝花为主纹,以镂空、刻花、浮雕等技艺制作,是馆内的一件“镇馆之宝”。

浮屠奇珍

灵石寺塔位于黄岩北洋镇灵石山南麓,始建于北宋乾德三年(965),为六面七级楼阁式密檐砖塔。北宋咸平元年(998)、治平四年(1067)、清康熙二十年(1681)经历三度重修。

1987年,浙江文物考古所主持对塔身残损且倾斜严重的灵石寺塔进行大修,发现塔心呈空竹节筒状,塔体每层皆设供奉佛像的天宫,共计16个。塔内另有一石塔,由6块四面刻有佛像或铭文的正方形块石叠成,总高1.6米。

经清理,有各种质地的佛像、菩萨像、供养人像及供养品等文物500余件,其中泥塑彩绘佛像、十王生七经经画卷、模印彩绘千佛砖、戏曲人物砖、金银铜舍利套盒尤为珍贵。

如今,灵石寺塔出土文物主要陈列于黄岩博物馆二楼南展厅,集中展示了五代北宋时期黄岩在宗教、雕塑、戏剧、工艺美术等方面的艺术成就。

灵石寺塔四层南天宫出土的北宋泥塑释伽牟尼坐像、北宋泥塑迦叶立像、北宋泥塑阿难立像,或坐或立于莲台,展现出端庄、舒展的情态。

灵石寺塔三层天宫出土的北宋模印彩绘千佛砖,属国家一级文物,上有十尊佛像分上下两排结跏趺坐莲台,佛像间饰有菩提树,仔细观察可发现砖面左右上角各模印反写的“千”“佛”二字。

北宋模印彩绘千佛砖

除佛砖外,馆内还收藏了北宋时期的画像砖。如北宋线刻观音画像砖,于灵石寺塔三层天宫出土。上面的观音像,跣足立于莲台之上,头饰一轮圆光,面相圆润丰满,双眉细长,凤眼下视,衣袂飘飘,裙裾翩飞。

灵石寺塔六层天宫出土的北宋线刻戏曲人物画像方砖,砖面线刻两名戏曲人物,前立者戴四脚幞头,颔首身躯微微朝向左侧,后立者戴长脚幞头,身躯朝向右侧,引颈启口,像是正在与前立者对话。

据黄岩博物馆工作人员介绍,为妥善保护这批珍贵文物,黄岩博物馆先后委托南京博物院、浙江省博物馆对其进行科学修护,才能让浮屠奇珍穿越千年,焕发光彩。

匠心之美

赵伯澐墓出土文物中,除了丝绸衣物之外,还有其他挂饰、铜镜、香盒等,向我们展示了宋代的匠心之美。

在“事死如事生”的传统丧葬观念中,随葬品多为实用器物。南宋时期的线刻人物纹长柄铜镜,是赵伯澐的随葬品中至为平常的一件。

南宋线刻人物纹长柄铜镜

该铜镜圆形带柄,镜面直径13厘米,长24厘米,柄宽2.3厘米,厚0.5厘米,重约402克,镜缘和柄部均无纹饰,整体上显得简洁朴素。

在镜子的背面,依稀可辨一组神仙题材的画面,呈浅浮雕状。但历经锈蚀,具体画面已经斑驳不清。在道教盛行的宋代,神道题材入画,运用于生活常用的物品中,也并不鲜见。

这种带柄铜镜盛行于宋代,其出现改变了此前铜镜作为悬挂物的传统,是铜镜形制上的一次重大革新。随着手工业的发展,铜镜也进入了寻常百姓家,以其实用性满足了宋人日常使用与社交礼仪的需求。

宋代在审美上的“好古”倾向,促使当时的工艺品追求一种古拙、朴素的意境。赵伯澐墓中随葬的水晶环佩,就集中体现了宋时工艺注重形神、不事雕琢的风格。

此枚水晶环佩,外径75毫米,孔径32毫米,厚度12毫米。值得一提的是,这枚饰物专配有一根直径0.55厘米、长270厘米的绳带,绳带材质及编织方式与同时出土的投龙玉璧上的绳带一致。

收藏金石的热潮在宋代广泛流行于文人墨客之中,文人们在赏玩之际金石学应运而生。一枚水晶环佩所包含的匠心与文人气韵,更显宋韵文化的博大精深。

文章来源:台州新闻APP

公安备案号:33100302000790号

公安备案号:33100302000790号